'밀양 무농약 당근' 인증마크.. 알고보니 '부산 일반 당근'

[친환경 농산물 알고 먹읍시다]<1>엉터리 친환경 인증기관

동아일보 입력 2013.12.10 03:04

[동아일보]

'A주식회사'는 친환경 농산물에 대한 인증심사를 하는 기관으로 주로 전남 지역에서 활동 해 왔다. 지난해 10월 이 업체는 전남 곡성과 영광, 구례에서 쌀, 양파, 매실, 블루베리 등을 재배하는 농가를 대상으로 친환경 농산물 인증심사를 했다. 이 과정에서 4개 제품 모두에서 농약 성분이 검출됐다. 하지만 이 사실을 무시한 채 '농약 불(不)검출'이라는 보고서를 작성했고 해당 농가의 농산물들은 '친환경 농산물'로 최종 승인을 받았다.

올해 3월 국립농산물품질관리원은 정기 감사 중 A주식회사가 제출한 서류 중 '농약 불 검출' 결과 목록을 발견했다. 해당 농산물에 대해 재심사를 한 결과 농약 성분이 검출됐다. A주식회사는 업무정지 6개월 처분을 받은 것은 물론이고 정부에서 받은 인증서도 반납했다. 국립농산물품질관리원 전남지원의 관계자는 "현재 이 회사는 폐업한 상태"라고 말했다.

○ 민간 인증기관 부실심사로 '친환경 인증' 위협

친환경 농산물은 농약을 쓰지 않고 화학비료를 권장 사용량의 3분의 1 이내로 사용해 기르는 '무농약 농산물'과 농약과 화학비료를 아예 쓰지 않는 '유기 농산물' 등 2종류로 나뉜다. 농림축산식품부에 따르면 친환경 농산물 생산량은 2001년 이후 연평균 30%씩 성장해 왔으며 현재는 전체 농산물의 약 10%를 차지하고 있다.

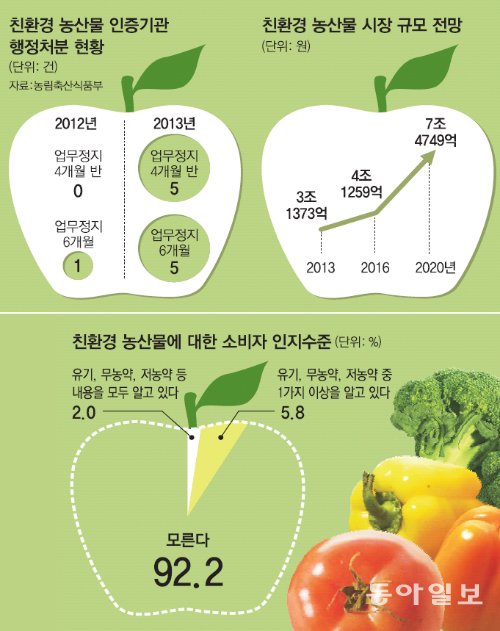

안전한 먹거리에 대한 소비자들의 관심이 늘면서 '친환경'으로 인증 받은 농산물에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있다. 친환경 농산물 시장 규모는 올해 3조1373억 원에서 2016년 4조1259억 원, 2020년에는 7조4749억 원까지 증가할 것으로 농식품부는 전망한다.

하지만 최근 친환경 농산물에 대한 인증 및 심사 과정이 부실하다는 점이 문제로 떠오르고 있다. 특히 정부의 위탁을 받은 민간 인증기관의 부실 심사가 도마에 올랐다.

경남 지역의 친환경 농산물 심사 기관인 B업체는 최근 사기를 당했다. 이 업체는 밀양에서 농가를 운영 중이라는 한 농산물 유통업자로부터 '무농약 당근'에 대한 친환경 인증 요청을 받았다. 농산물 심사에 앞서 경작지 확인은 필수지만 B업체는 의심 없이 올해 2월 인증심사를 했다. 이후 국립농산물품질관리원의 심사 결과 당근 경작지와 신청자가 다른 것으로 나타났다. 신청자는 부산에서 당근 농사를 짓는 사람으로 일반 당근을 '무농약 당근'으로 둔갑시켜 판매하려던 것이었다.

현재 친환경 농산물 인증을 관리하는 전국의 민간 인증기관은 78곳으로 국립농산물품질관리원이 인증심사를 하는 각 지역 사무소 수(108곳)보다 적다. 하지만 전국 친환경 농산물 인증 농가 중 75%는 민간기관에서 인증을 받았다. 동아일보 취재팀이 지난해부터 올해까지 최근 2년 동안 행정처분을 받은 전국의 민간 인증기관 현황을 분석한 결과 업무정지 6개월 처분을 받은 기관은 지난해 1곳에서 올해 5곳으로, 업무정지 4개월 반 처분을 받은 기관은 지난해 한 곳도 없다가 올해 5곳으로 늘어나는 등 중징계를 받은 곳이 급증했다.

○ 허술한 인증기관 지정 절차 개선 필요

현재 친환경 농산물에 대한 민간 인증기관 지정 절차는 까다롭지 않은 편이다. 심사를 하는 위원이 2명 이상만 되면 신청이 가능하다. 민간 인증기관에서 활동하는 한 심사원은 "전문성을 입증할 수 있는 자격증이 없어도 되고 인증기관으로 선정된 후 심사에 대한 교육만 받으면 된다"라고 털어놨다. 인증기관에 대한 정부의 역할도 사후관리에 초점이 맞춰져 있다. 정부의 한 관계자는 "규제를 완화하는 분위기가 이어지다 보니 '진입 장벽'을 높일 수 없었다"고 말했다.

가장 큰 문제는 이 과정에서 '친환경 농산물'이 소비자들의 신뢰를 잃는 것이다. 최근 농림수산식품교육문화정보원이 국내 소비자 500명을 대상으로 친환경 농산물에 대한 소비 성향을 조사한 결과 전체 응답자의 75.8%가 친환경 농산물을 구입하는 이유로 '안전성'을 꼽았다. 하지만 무농약 농산물인지, 유기 농산물인지 제대로 아는 소비자는 7.8%로 적었다.

전문가들은 구조적인 문제를 해결하지 않으면 이런 '악순환'을 끊을 수 없다고 지적했다. 정학균 농촌경제연구원 선임연구원은 "민간 인증기관이 너무 많고 열악해 오히려 '갑을 관계'가 뒤바뀐 상황"이라며 "현재 78개인 인증기관 수를 합병하는 등 정리를 통해 튼실한 기관 하나를 만드는 것이 중요하다"고 말했다. 김완배 서울대 농경제사회학부 교수는 "민간 인증기관에 대한 정부의 사후 감시 관리가 더 철저하게 이루어져야 한다"고 말했다.

김범석 기자 bsism@donga.com

'A주식회사'는 친환경 농산물에 대한 인증심사를 하는 기관으로 주로 전남 지역에서 활동 해 왔다. 지난해 10월 이 업체는 전남 곡성과 영광, 구례에서 쌀, 양파, 매실, 블루베리 등을 재배하는 농가를 대상으로 친환경 농산물 인증심사를 했다. 이 과정에서 4개 제품 모두에서 농약 성분이 검출됐다. 하지만 이 사실을 무시한 채 '농약 불(不)검출'이라는 보고서를 작성했고 해당 농가의 농산물들은 '친환경 농산물'로 최종 승인을 받았다.

|

○ 민간 인증기관 부실심사로 '친환경 인증' 위협

친환경 농산물은 농약을 쓰지 않고 화학비료를 권장 사용량의 3분의 1 이내로 사용해 기르는 '무농약 농산물'과 농약과 화학비료를 아예 쓰지 않는 '유기 농산물' 등 2종류로 나뉜다. 농림축산식품부에 따르면 친환경 농산물 생산량은 2001년 이후 연평균 30%씩 성장해 왔으며 현재는 전체 농산물의 약 10%를 차지하고 있다.

안전한 먹거리에 대한 소비자들의 관심이 늘면서 '친환경'으로 인증 받은 농산물에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있다. 친환경 농산물 시장 규모는 올해 3조1373억 원에서 2016년 4조1259억 원, 2020년에는 7조4749억 원까지 증가할 것으로 농식품부는 전망한다.

하지만 최근 친환경 농산물에 대한 인증 및 심사 과정이 부실하다는 점이 문제로 떠오르고 있다. 특히 정부의 위탁을 받은 민간 인증기관의 부실 심사가 도마에 올랐다.

경남 지역의 친환경 농산물 심사 기관인 B업체는 최근 사기를 당했다. 이 업체는 밀양에서 농가를 운영 중이라는 한 농산물 유통업자로부터 '무농약 당근'에 대한 친환경 인증 요청을 받았다. 농산물 심사에 앞서 경작지 확인은 필수지만 B업체는 의심 없이 올해 2월 인증심사를 했다. 이후 국립농산물품질관리원의 심사 결과 당근 경작지와 신청자가 다른 것으로 나타났다. 신청자는 부산에서 당근 농사를 짓는 사람으로 일반 당근을 '무농약 당근'으로 둔갑시켜 판매하려던 것이었다.

현재 친환경 농산물 인증을 관리하는 전국의 민간 인증기관은 78곳으로 국립농산물품질관리원이 인증심사를 하는 각 지역 사무소 수(108곳)보다 적다. 하지만 전국 친환경 농산물 인증 농가 중 75%는 민간기관에서 인증을 받았다. 동아일보 취재팀이 지난해부터 올해까지 최근 2년 동안 행정처분을 받은 전국의 민간 인증기관 현황을 분석한 결과 업무정지 6개월 처분을 받은 기관은 지난해 1곳에서 올해 5곳으로, 업무정지 4개월 반 처분을 받은 기관은 지난해 한 곳도 없다가 올해 5곳으로 늘어나는 등 중징계를 받은 곳이 급증했다.

○ 허술한 인증기관 지정 절차 개선 필요

현재 친환경 농산물에 대한 민간 인증기관 지정 절차는 까다롭지 않은 편이다. 심사를 하는 위원이 2명 이상만 되면 신청이 가능하다. 민간 인증기관에서 활동하는 한 심사원은 "전문성을 입증할 수 있는 자격증이 없어도 되고 인증기관으로 선정된 후 심사에 대한 교육만 받으면 된다"라고 털어놨다. 인증기관에 대한 정부의 역할도 사후관리에 초점이 맞춰져 있다. 정부의 한 관계자는 "규제를 완화하는 분위기가 이어지다 보니 '진입 장벽'을 높일 수 없었다"고 말했다.

가장 큰 문제는 이 과정에서 '친환경 농산물'이 소비자들의 신뢰를 잃는 것이다. 최근 농림수산식품교육문화정보원이 국내 소비자 500명을 대상으로 친환경 농산물에 대한 소비 성향을 조사한 결과 전체 응답자의 75.8%가 친환경 농산물을 구입하는 이유로 '안전성'을 꼽았다. 하지만 무농약 농산물인지, 유기 농산물인지 제대로 아는 소비자는 7.8%로 적었다.

전문가들은 구조적인 문제를 해결하지 않으면 이런 '악순환'을 끊을 수 없다고 지적했다. 정학균 농촌경제연구원 선임연구원은 "민간 인증기관이 너무 많고 열악해 오히려 '갑을 관계'가 뒤바뀐 상황"이라며 "현재 78개인 인증기관 수를 합병하는 등 정리를 통해 튼실한 기관 하나를 만드는 것이 중요하다"고 말했다. 김완배 서울대 농경제사회학부 교수는 "민간 인증기관에 대한 정부의 사후 감시 관리가 더 철저하게 이루어져야 한다"고 말했다.

김범석 기자 bsism@donga.com