지금 그가 인생의 낙으로 생각하는 건 소박하다. 일반 병동 있을 때 매운 거 먹지 말라고 해서 김치 한쪽 못 먹었는데, 요즘은 부인(59)이 챙겨주는 충무김밥에 백김치·동치미를 먹을 수 있어 행복하다고 했다. 아들(33)·딸(35) 얼굴 보면서 찬불가를 듣노라면 마음이 가라앉는다. "가족을 보는 게 참 좋아."

급속한 경제 성장으로 한국이 먹고살 만해졌다지만, 아직도 노년의 삶과 죽음의 질에 관한 한 우리는 후진국이다. 박씨처럼 가족이 지켜보는 가운데 품위 있게 마지막을 기다리는 사람은 소수다. 삶의 마지막 10년 동안 한국인은 중산층도 너무 쉽게 가난·고독·병마에 내몰린다. CEO와 장관을 지낸 사람들마저 병상과 빈소에서 장바닥 같은 소동을 왕왕 겪는다.

그러다 보니 한국은 2010년 영국 이코노미스트연구소(EIU)가 실시한 '죽음의 질 지수(Quality of Death Index)' 조사에서 전 세계 40개국 중 32등이었다(10점 만점에 3.7점). 최상위 10개국 점수(평균 6.9점)의 절반 수준이었다.

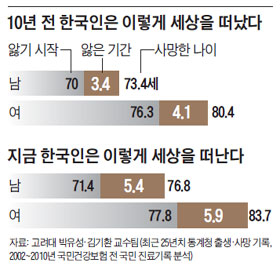

이런 현상의 배후에는 무엇보다, 수명은 계속 늘어나는데 건강이 못 받쳐주는 상황이 있다. 고려대 박유성·김기환 교수팀이 국내 최초로 2002~2010년 국민건강보험 전 국민 진료 기록과 최근 25년치 통계청 출생·사망 기록을 정밀 분석한 결과, 불과 10년이 채 안 되는 사이에 남녀 모두 수명이 3년 반쯤 늘어난 것으로 나타났다. 하지만 병원에 안 다니고 건강하게 지내는 기간, 일명 '건강 수명'은 그중에서 1년 반이 채 안 됐다.

그 결과, 10년 전 한국인은 남녀 모두 3~4년씩 앓고 세상을 떠났는데, 지금은 5~6년씩 앓고 숨을 거둔다. 갑작스레 오래 살게 됐지만 건강은 미처 따라오질 않아서, 전 국민이 인생 마지막 10년 중 절반 이상을 앓으면서 보내게 된 것이다.

생각보다 오래 살고, 그만큼 오래 앓게 됐는데 그걸 받쳐주는 시스템은 '제로'(0)에 가깝다 보니 간병 등을 둘러싼 사회적 갈등이 증폭된다. '한국인의 마지막 10년'을 어떻게 관리하고 준비하느냐가 이제 우리 사회 삶의 질을 가늠하는 관건이 될 것이다.