[현장 리포트 2013 - 학교를 떠난 영어](2) '영포자' 속출하는 초등학교

주눅들거나 재미 잃고 지겨워하거나… 쪼개진 초등학교 영어 교실

경향신문송현숙·이혜리 기자입력2013.07.22 22:35수정2013.07.22 23:39

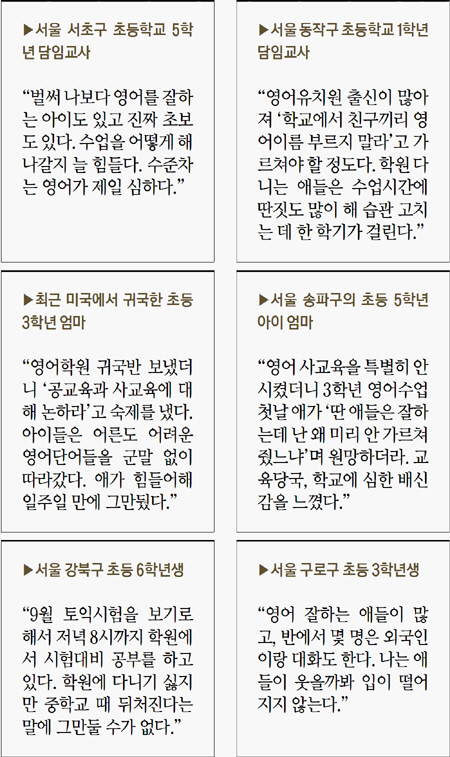

여름방학을 앞둔 지난 16일 서울 양천구의 한 초등학교 영어전담 교사 ㄱ씨를 만났다. 그는 해마다, 학기마다 영어수업이 더 힘들어지고 있다며 한숨을 내쉬었다. 학생들의 영어 출발선이 계속 벌어지고 있기 때문이다. 그는 학교의 영어시간은 아이들 간 격차를 속수무책으로 확인하는 비교육적인 시간이 되고 있다고 자괴감을 토로했다. ㄱ씨는 "수학이나 국어는 한국말이니까 몰라도 눈치껏 할 수 있지만 영어는 그럴 수 없다"며 "아이들의 단어 수준이나 발음, 문장 구사, 외국인을 대하는 태도까지 영어시간엔 그동안 받았던 사교육의 차이가 적나라하게 드러난다"고 전했다.

지난 학기 ㄱ교사의 눈엔 영어를 잘하는 아이가 모르는 아이에게 어려운 단어를 말하면서 "넌 이것도 모르니"라고 무시하는 장면이 유독 많이 띄었다고 했다. 그때마다 꾸중을 했지만, 사회 전반의 영어 우대 분위기가 초등학생까지 내려온 상황에선 아무리 말해도 소용없다고 느꼈다는 것이다. 이미 영어를 잘하는 아이들이 선망의 대상이고, 초등학생들 사이에선 영어가 권력으로 작용하고 있다고도 했다. 정부가 최근 몇 년간 영어로만 말하는 수업을 강조하면서 영어를 잘 못하는 아이들은 점점 더 입을 닫게 됐다는 것이다. 그는 "조금이라도 한국말로 설명해주면 이해를 하는데 영어로만 진행하는 수업은 기초가 안된 아이들에겐 독일 뿐"이라고 말했다.

학원 밀집지역인 서울 대치동에서 학원 수업을 마친 초등학생들이 줄지어 서 있는 학원버스로 향하고 있다. | 경향신문 자료사진

잘하는 아이들에겐 시시하고, 못하는 아이들은 주눅드는 영어. 초등학교 영어시간은 둘로 쪼개져 있다. 수준 높은 영어원서를 막힘없이 읽는 아이들과 6학년이 돼도 알파벳을 제대로 쓸 줄 모르는 아이들이 같은 교실에서 지겨움과 열패감을 확인하고 있다. 뭘 해도 영어는 필요하다는 생각, 최소한 영어의 기본기는 초등학교 때 끝내야 한다는 조급증, 이를 파고드는 사교육이 뒤섞인 상황에서 초등학교의 영어수업은 왜곡된 교육의 바닥을 드러내고 있다.

초등학교 3학년 때 영어교육이 시작된다는 것은 모두가 아는 '공공연한 거짓말'이다. 영어학원 유치부(영어유치원)를 다닌 아이들이 많아지면서 "학교에선 친구들끼리 영어 이름 부르지 말라"고 가르쳐줘야 할 정도가 됐다. 서울 동작구의 1학년 담임 ㄴ교사는 "영어로만 대화하려고 한다거나, 교사가 뭐라고 말해도 계속 교실을 돌아다니면서 딴짓하는 영어학원 출신 아이들이 교실 분위기를 곧잘 흩뜨려 놓는다"며 "잘못된 습관을 고치는 데 한 학기가 걸린다"고 말했다.

서울 송파구의 학부모 ㄷ씨는 특별히 아이들의 영어공부에 신경쓰지 않다가 3학년이 돼 첫 수업을 하고 돌아온 아들에게서 "왜 영어교육을 미리 시키지 않았느냐"는 원망을 들었다. 다른 아이들의 유창한 영어실력을 보고 온 아들의 말에 그는 교육당국에 심한 배신감을 느꼈다고 했다. 아이가 친구들이 많이 다닌다고 가보고 싶다는 학원도 입학 문턱이 높다고 소문난 터라 ㄷ씨는 어떻게 말해줘야 할지 고민스럽다.

학교의 영어교육이 파행하면서 아이들도 방황한다. 서울 구로구의 한 초등학교 3학년생은 "반에서 몇 명은 외국인이랑 대화도 한다"며 "영어공부가 너무 어렵다. 나는 애들이 웃을까봐 입이 떨어지지 않는다"고 말했다. 영어를 좋아하고 잘하고 싶다는 서울 강북구의 6학년 학생 ㄹ양도 영어 때문에 스트레스 받기는 마찬가지다. 현재 9월 토익시험 대비 학원에 다니는 ㄹ양은 학원에서 중학교 수준의 단어·문법을 가르칠 때나 학원 마치고 밤 9시에 집에 올 때면 힘들지만 쉽게 학원을 관둘 수는 없다. ㄹ양은 "솔직히 영어학원 다니고 싶지 않지만 학원에서 중학교 때 뒤처진다고 다녀야 한다고 해서 어쩔 수 없이 다닌다"며 "반면 학교 수업은 다 알고 있는 내용이라 재미가 없다"고 말했다.

서울 강북에서 초등학교 4학년을 맡고 있는 ㅁ교사가 전한 광경은 영어공부에 찌들어 있는 학생들의 일상을 보여준다. 줄넘기를 하루 몇 개씩 하거나, 책을 몇 권 읽겠다는 식으로 아이들과 '맞춤형 방학숙제'를 짜나가는 시간에 한 아이가 "방학 영어특강까지 들으라니까 방학이 더 싫다"며 "영어학원 숙제만도 벅차니 선생님이 좀 봐달라"고 사정했다. 이 교사는 "너는 푹 쉬는 게 숙제다. 부모님과 여행도 가라"고 말해줬지만 씁쓸함이 오래갔다고 했다.

< 송현숙·이혜리 기자 song@kyunghyang.com >

지난 학기 ㄱ교사의 눈엔 영어를 잘하는 아이가 모르는 아이에게 어려운 단어를 말하면서 "넌 이것도 모르니"라고 무시하는 장면이 유독 많이 띄었다고 했다. 그때마다 꾸중을 했지만, 사회 전반의 영어 우대 분위기가 초등학생까지 내려온 상황에선 아무리 말해도 소용없다고 느꼈다는 것이다. 이미 영어를 잘하는 아이들이 선망의 대상이고, 초등학생들 사이에선 영어가 권력으로 작용하고 있다고도 했다. 정부가 최근 몇 년간 영어로만 말하는 수업을 강조하면서 영어를 잘 못하는 아이들은 점점 더 입을 닫게 됐다는 것이다. 그는 "조금이라도 한국말로 설명해주면 이해를 하는데 영어로만 진행하는 수업은 기초가 안된 아이들에겐 독일 뿐"이라고 말했다.

잘하는 아이들에겐 시시하고, 못하는 아이들은 주눅드는 영어. 초등학교 영어시간은 둘로 쪼개져 있다. 수준 높은 영어원서를 막힘없이 읽는 아이들과 6학년이 돼도 알파벳을 제대로 쓸 줄 모르는 아이들이 같은 교실에서 지겨움과 열패감을 확인하고 있다. 뭘 해도 영어는 필요하다는 생각, 최소한 영어의 기본기는 초등학교 때 끝내야 한다는 조급증, 이를 파고드는 사교육이 뒤섞인 상황에서 초등학교의 영어수업은 왜곡된 교육의 바닥을 드러내고 있다.

초등학교 3학년 때 영어교육이 시작된다는 것은 모두가 아는 '공공연한 거짓말'이다. 영어학원 유치부(영어유치원)를 다닌 아이들이 많아지면서 "학교에선 친구들끼리 영어 이름 부르지 말라"고 가르쳐줘야 할 정도가 됐다. 서울 동작구의 1학년 담임 ㄴ교사는 "영어로만 대화하려고 한다거나, 교사가 뭐라고 말해도 계속 교실을 돌아다니면서 딴짓하는 영어학원 출신 아이들이 교실 분위기를 곧잘 흩뜨려 놓는다"며 "잘못된 습관을 고치는 데 한 학기가 걸린다"고 말했다.

서울 송파구의 학부모 ㄷ씨는 특별히 아이들의 영어공부에 신경쓰지 않다가 3학년이 돼 첫 수업을 하고 돌아온 아들에게서 "왜 영어교육을 미리 시키지 않았느냐"는 원망을 들었다. 다른 아이들의 유창한 영어실력을 보고 온 아들의 말에 그는 교육당국에 심한 배신감을 느꼈다고 했다. 아이가 친구들이 많이 다닌다고 가보고 싶다는 학원도 입학 문턱이 높다고 소문난 터라 ㄷ씨는 어떻게 말해줘야 할지 고민스럽다.

서울 강북에서 초등학교 4학년을 맡고 있는 ㅁ교사가 전한 광경은 영어공부에 찌들어 있는 학생들의 일상을 보여준다. 줄넘기를 하루 몇 개씩 하거나, 책을 몇 권 읽겠다는 식으로 아이들과 '맞춤형 방학숙제'를 짜나가는 시간에 한 아이가 "방학 영어특강까지 들으라니까 방학이 더 싫다"며 "영어학원 숙제만도 벅차니 선생님이 좀 봐달라"고 사정했다. 이 교사는 "너는 푹 쉬는 게 숙제다. 부모님과 여행도 가라"고 말해줬지만 씁쓸함이 오래갔다고 했다.

< 송현숙·이혜리 기자 song@kyunghyang.com >